据悉,这颗卫星满载新原理、新技术、新方案、新仪器设备和新材料,目前已到达535公里高度的近地轨道。遥测数据显示,各分系统状态良好。

通信载荷是卫星实现其信号接收、变换、放大和发送功能的核心组件。复旦信息星的载荷和平台由金亚秋院士团队领衔的复旦大学上海市科委低轨卫星通信与应用工程技术研究中心、上海市教委低轨卫星通信技术协同创新中心,与北京极光星通科技有限公司、航天八院805所下属埃依斯公司等联合研制。

实验室正在验证的毫米波和激光融合通信样机。复旦大学供图

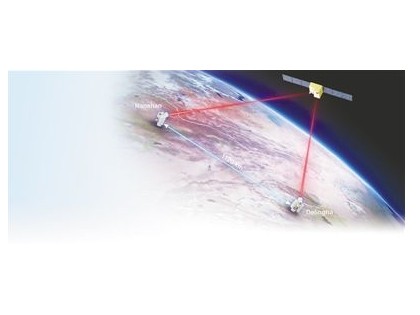

“很多通信的新技术,终于有机会在太空中验证了!”复旦电磁波信息科学教育部重点实验室副主任张俊文介绍,在轨期间,复旦将联合极光星通团队开

展星间激光通信链路测试和验证,构建激光通信在轨实验平台,开展在轨激光通信的先进信号处理研究。

记者注意到,这颗卫星从前期论证、设计,到后期功能处理、搭载,都有复旦团队的努力。

金亚秋院士指导卫星研制。复旦大学供图

光伏实验室。复旦大学供图

“信息学院是一个多学科交叉学院,研究团队也需要跨学科背景的人才相互配合。因此,我们亟需优质的项目平台聚拢人才、发挥交叉优势。”复旦大学信息学院副院长詹义强教授说,复旦信息星是一个非常好的学科交叉平台。

他们团队负责此次复旦信息星搭载的新型光伏组件研发。作为空间中卫星的主要能量来源,太阳能帆板的研发过程中所需要的科学与技术丰富多元,涉及包括、但不限于半导体器件物理、半导体光电子学、电子电路设计等诸多方面,最终才能将实验成果成功应用在卫星上。

组内聚集了许多物理、化学、材料、电子等各背景的复合人才。通过不断的实验测试,詹义强团队试图寻找一种兼具稳定性与经济性的新型光伏材料,以期未来替代造价昂贵的砷化钾太阳能板,为卫星插上梦想的帆桨,未来还有机会推广民用,成为造价更低廉的光伏材料。

詹义强团队中还有人工智能背景的博士研究生,运用“AI for science”(注:科学智能)搭建算法来预测合适材料。AI能从几万种化学材料中定向筛选出几种稳定的新型材料,研究人员再将它们送入实验室中验证性能。在AI的帮助下,团队一位本科生预测并制备了一种全新的材料。

据了解,复旦信息星的发射“只是一个序幕”,信息学院的下一颗技术试验星正在筹备中。